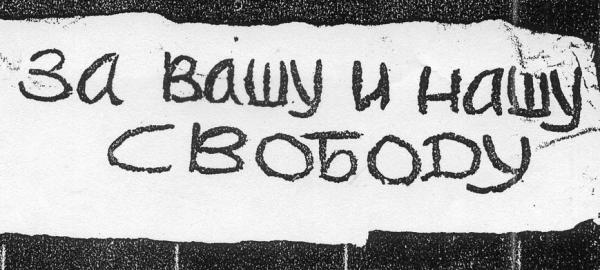

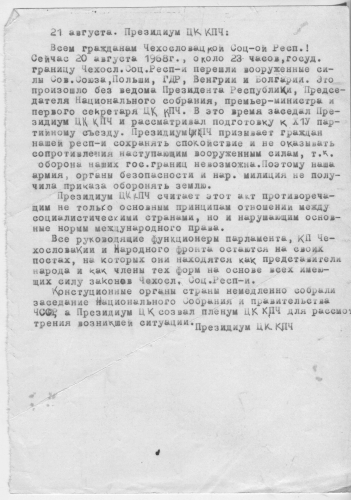

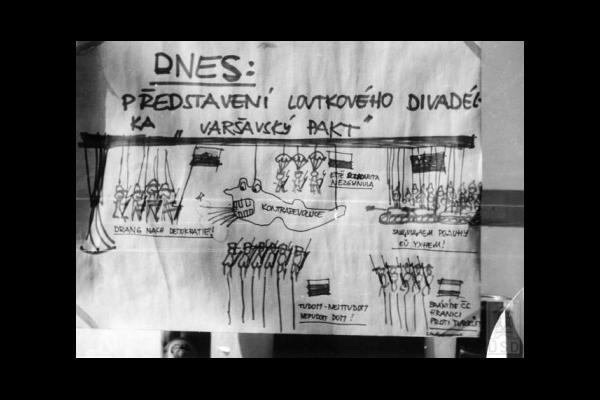

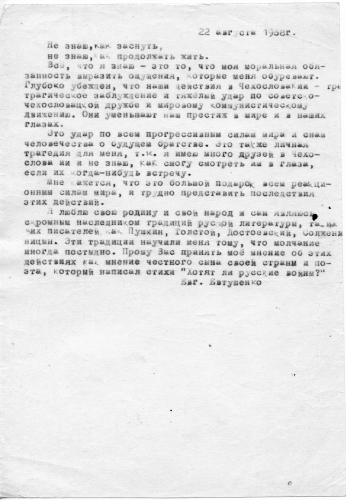

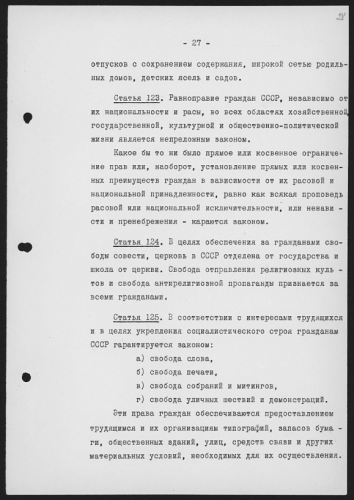

Акция 25 августа 1968 года была проведена в форме мирной сидячей демонстрации протеста. Она отражала все ключевые принципы правозащитного движения: законность самих действий демонстрантов и требование соблюдать законность к носителям власти; отказ от насилия — исключительно мирные акции протеста; гласность и открытость. Это и было одной из главных особенностей правозащитного движения — его представители фактически не требовали больших политических изменений; в первую очередь, они требовали, соблюдения существующей конституции, реализации тех прав, которые были там прописаны. Конституция являлась той рамкой, которая определяла всю деятельность диссидентов. Именно это объясняет «тихий», ненасильственный характер их акций. Ключевой для диссидентов была 125-я статья Конституции 1936 года (которая действовала до 1977 года), гарантировавшая свободу слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций. Более того, в ней было указано: «Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления». Именно на эту конституционную статью опирались вышедшие на демонстрацию 25 августа.

В этом смысле, то, чем занимались диссиденты, не было «подпольем», нелегальной деятельностью. Рассказывает Александр Даниэль:

Андрей Амальрик, автор футурологического эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», ввел в публицистический самиздат не им, кажется, придуманный, а кем-то из американских социологов, термин «серая зона». Серая зона, то есть область не запрещенного прямо, но и не поощряемого начальством, действий, поступков, которые не вписываются в рамки уголовного кодекса, но про которые существует некий общий консенсус, что вот этого нельзя. Так вот нарушение этого консенсуса, не караемое законами, действий в этой серой зоне, это и была специфика этого протестного движения. И понятно, что для того, чтобы действовать в этой серой зоне, нужно было усвоить некое правовое мышление. <…> Это был новый язык общения гражданина с властью. Был человек, который издавна пропагандировал этот подход, идею права как золотого ключика к решению любых общественных коллизий: математик, философ, поэт Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Он очень долго пропагандировал эту идею, из каких-то своих, очень абстрактных математических и социокультурных суждений он вывел себе такой флаг — право. Александр Сергеевич человек популярный в Москве, но его популярность была... вот почитайте Буковского, вы увидите, что у Буковского в его мемуарах есть след этого немножко иронического отношения. Ну чудак такой московский, такой чудила. С советской властью придумал разговаривать на языке права, это же надо, она убила миллионы людей, а он ей процессуальные нормы в нос тычет. И все хихикали. До тех пор, пока это однажды не сработало, когда он, с помощью своих молодых друзей из СМОГа, устроил демонстрацию протеста на Пушкинской площади. Демонстрацию даже не протеста, слово «протест» — это тоже не из его лексикона, митинг гласности он назвал. 5 декабря 1965 года. Выяснилось, что этот язык по крайней мере пригоден для того, чтобы… не то чтобы плодотворно беседовать с советской властью, но по крайней мере эта некая позиция, на которой можно стоять, не выходя за пределы этой серой зоны. Это не подполье. Это не было запрещено, нигде не написано, что нельзя выходить на митинги. Наоборот, конституция СССР [обеспечивает] право на митинг, на демонстрацию и так далее. А если власть нарушает эту статью, разгоняет эти митинги, это проблема власти, а не наша.

В конце 60-х годов какое ошеломляющее впечатление это производило на свежих людей: вот в чем истина! Права они, оказывается, нарушают. И не просто права, а законы собственные нарушают. Это действовало на людей как открытие. Это действительно было обретение языка, обретение понимания, обретение концепции, системного взгляда на общественные коллизии. А в 80-е годы эта мысль о праве, о правах человека стала банальностью. Всем уже было известно, что права человека — это хорошо, нарушать права человека — это плохо, что власть наша — плохая, потому что все время нарушает права человека, что как было бы хорошо, если бы права человека никогда не нарушались, и так далее. Это завязло в зубах. Вот «Хроника текущих событий», она вроде новости сообщает, и в первых двух-трех десятках номеров новостью был сам подход — рассказать о том, что к кому-то пришли и устроили обыск без ордера, должным образом оформленного. Или, на таком-то политическом процессе нарушили статью УПК. И все это воспринималось на ура, как разоблачение, как сенсация: вот они твари, сами пишут эти статьи УПК и сами же их нарушают. Но когда в восемнадцатый раз упоминается нарушение этой же самой статью УПК в сообщении «Хроники», то уже не очень хочется ее читать. Ну знаю я, знаю, что нарушают, что мне читать-то, что сейчас нарушат эту статью, что подсудимых приговорят к годам этого самого, что это будет абсолютно неправосудный приговор. Зачем вы мне это рассказываете, я все это и так знаю. Дальше возникал вопрос — что из этого? Что сущностного из этого [может] произойти. Диссиденты не то чтобы сочувствие перестали вызывать, они не перестали вызывать сочувствие. Они перестали вызывать интерес. Да, храбрые, хорошие люди, отстаивают права. Права отстаивать хорошо. Сажать их плохо, конечно. Но это уже некоторая рутина, стала постоянным рутинным фактором общественной жизни. Та вмещающая социальная среда, социокультурная среда, из которой это диссидентство росло, заскучала. Да, сочувствовать сочувствуем, но становиться вами неохота, потому что неинтересно это, не творчески, не требует никаких интеллектуальных подвигов, а только единственно что физической храбрости, готов ты сесть или нет. Это, по-моему, стало началом конца классической диссидентской активности правозащитного толка. Ну, а тут и перестройка подоспела.

<…> Но чего-то [диссиденты, конечно,] добились. Потому что, например, я хорошо помню, что эта концепция ценности прав человека, как универсального общественного инструмента, она ведь в годы перестройки, во второй половине 80-х, была общепринятой, консенсусной. Кто угодно, вплоть до фашистов, апеллировал к правам человека. Либералы, националисты, социалисты... Все апеллировали к правам человека, это был общепринятый язык. Мне кажется, что в одном случае, в одном сюжете, это сыграло колоссальную роль. Эта всеобщая одержимость правом — это диссидентская проповедь в течение двух десятилетий воспитала в публике. Мне кажется, что это сыграло свою роль в ходе распада СССР. То, что этот распад произошел без страшных кровавых потрясений.

Интервью с Александром Даниэлем, 6 августа 2015 г.